Semantische Brücke: Vom Fachbegriff zur Lebensrealität

Wir sollten versuchen aus „Natural Hazards“ echte Lebensrealitäten zu machen d. h. von einer technischen Aufzählung zu einem sozial wirksamen Frühwarninstrument kommen. Die technischen Begriffe aus dem Katastrophenmanagement und der Geoinformatik müssen in alltagsnahe und eine kulturell anschlussfähige Sprache übersetzt werden. Diese semantische Brücke ist essenziell, um die Frühwarnsysteme wirklich wirksam zu machen – besonders in vulnerablen Regionen mit begrenztem Zugang zu technischer Bildung und Infrastruktur.

Beispiel: Subsidence – Bodenabsenkung

Technische Definition (IRDR): „Absinken des Bodens durch Grundwasserentnahme, Bergbau, Lösung von Kalkstein, Erdgasförderung oder Erdbeben.“

Aber was bedeutet das für eine Familie in Malawi?

• Für eine Mutter: „Der Brunnen ist plötzlich leer – wir müssen Wasser von weiter weg holen.“

• Für ein Kind: „Unser Haus hat Risse – Papa sagt, es könnte einstürzen.“

• Für die Gemeinde: „Die Straße ist abgesackt – der Markt ist nicht mehr erreichbar.“

Eine mögliche semantische Übersetzung

• „Der Boden bewegt sich unter unseren Füßen.“

• „Der Brunnen ist verschwunden.“

• „Die Schule ist nicht mehr sicher.“

Technische Ontologie → Alltagssemantik

• Subsidence = „Ort, der sich senkt“

• Risk zone = „Ort, wo Menschen gefährdet sind“

• Infrastructure failure = „Weg ist kaputt“ / „Brücke nicht mehr nutzbar“

Beispiel 2: Critical Infrastructure – Kritische Infrastruktur

Technische Bedeutung: Systeme und Einrichtungen, deren Ausfall gravierende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

Aber was heißt das für eine Familie in Burundi?

• „Die Schule ist geschlossen – es gibt kein Wasser.“

• „Das Krankenhaus hat keinen Strom – Mama kann nicht behandelt werden.“

• „Kein Netz – Papa kann nicht angerufen werden.“

Eine mögliche semantische Übersetzung: Gefährdete Schule, Ort ohne Licht,Kein Empfang, Ort, wo Hilfe gebraucht wird

Warum ist das so entscheidend?

Weil die Gefahr erst dann real wird, wenn sie

• sprachlich verständlich ist

• emotional anschlussfähig ist

• kulturell eingebettet ist

• visuell und auditiv erfahrbar ist

Eine mögliche lokale Kommunikation

• WhatsApp-Grafiken mit Symbolen und einfacher Sprache

• Sprachnachrichten in lokalen Sprachen z. B. Chichewa, Swahili

• Megaphon-Durchsagen mit konkreten Handlungsanweisungen

• Visualisierung mit lokal bekannten Symbolen z. B. Wasserkrug, Schule oder Markt

Wird in GP-STAR und IN-MHEWS die semantische Übersetzung schon ausreichend adressiert (Fokus auf Bedeutungslogik und Alltagssprache)? z. B. 100-jährliches Hochwasser oder sogar 1000-jährliches Hochwasser (diese Zahlen vermitteln Sicherheit statt Dringlichkeit, denn sie wirken abstrakt und fern). Große Zahlen (in diesem Kontext) wirken beruhigend, nicht alarmierend d. h. je größer die Zahl, desto größer die kommunikative Lücke.

Narrative Umkehr

Nicht: „Das war ein Jahrhundertwasser.“

Sondern: „Das war das dritte Extremhochwasser in 20 Jahren und das nächste kann morgen kommen.“

Für meine eigene Stadt in der ich lebe bedeutet das ganz konkret: Das große Wasser von 2002 (damals ein Jahrhunderhochwasser - 9,40 m) war kein Einzelfall. Seitdem hatten wir zwei weitere Hochwasser (HQ50: 8,76 m - in der öffentlichen Wahrnehmung wurde es dennoch oft als „erneutes Jahrhunderthochwasser“ bezeichnet was zu Verwirrung führt), die genauso gefährlich waren. Das bedeutet, solche Ereignisse sind nicht selten – sie sind Teil unserer Realität und wir müssen vorbereitet sein

Technische Ontologie → Alltagssemantik / Lokale Übersetzung - eine mögliche Integration in das Flood GUIDE-Projekt d. h. ein Flood GUIDE+ „From Impact Forecasting to Impact Understanding“ z. B. für Nigeria (Benue River) - Vom Satellitenbild zur verständlichen Warnung – gemeinsam mit lokalen Akteuren, Entwicklung eines semantischen Toolkits)

Diese Begriffe können auch als visuelle Module, Audioformate, Storytelling-Elemente oder interaktive Tools in das Flood GUIDE+ integriert werden, denn eine semantische Übersetzung ist nicht nur ein „weiches Thema“ sondern ein echter integraler Bestandteil von Frühwarnsystemen.

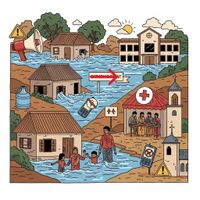

- Flood extent: „Gebiet unter Wasser“ / „Marktplatz überschwemmt“ / Häuser mit Wasser bis zur Fensterhöhe

- Evacuation center: „Sicherer Sammelpunkt“ / „Ort, wo man in Gefahr hingeht“ / Menschen unter einem Dach mit rotem Kreuz

- Power outage zone: „Ort ohne Licht“ / „Dunkles Viertel“ / Dunkle Häuser mit Kerzen oder Taschenlampen

- Critical infrastructure: „Wichtige Dinge für unser Leben“ / „Strom, Wasser, Krankenhaus“ / Symbole für Strommast, Brunnen, Klinik

- Communication breakdown: „Kein Netz“ / „Handy funktioniert nicht“ / Handy mit durchgestrichenem Signal

- High population density: „Viele Menschen auf engem Raum“ / Viele Figuren eng nebeneinander in einem Raum

- Social vulnerability: „Menschen mit wenig Schutz“ / „Arme Nachbarschaft“ / Familie ohne Dach über dem Kopf

- Sensor-based alert: „Warnung durch Messgerät“ / „Gerät hat etwas gemerkt“ / Bild von einem Gerät mit blinkendem Licht

- Flash flood: „Plötzliches Wasser“ / „Wasser kommt ohne Vorwarnung“ / Comic mit überraschter Familie und Wasserwelle

- Backwater effect: „Wasser staut sich zurück“ / „Fluss kann nicht weiterfließen“ / Pfeile gegen die Flussrichtung

- Catchment area: „Gebiet, das Wasser sammelt“ / „Regen, der hierher fließt“ / Hügel mit Pfeilen zum Fluss

- Rainfall anomaly: „Regen fällt anders als sonst“ / „Mehr oder weniger als üblich“ / Wolke mit Fragezeichen

- Dry spell: „Zeit ohne Regen“ / „Boden wird hart“ / Rissiger Boden mit vertrockneter Pflanze

- Informal settlements: „Häuser ohne festen Bau“ / „Dorf aus Hütten“ / Wellblechdächer und improvisierte Wege

- Drainage failure: „Wasser kann nicht abfließen“ / „Kanal verstopft“ / Wasser staut sich an Gully mit Müll

- Road washout: „Straße weggespült“ / „Kein Weg mehr da“ / Straße endet im Wasser

- Bridge collapse risk: „Brücke könnte einstürzen“ / „Gefährlicher Übergang“ / Brücke mit Rissen und Warnschild

- Risk aversion: „Lieber nichts riskieren“ / „Wir bleiben lieber sicher“ / Mensch weicht von gefährlichem Weg zurück

- Protective action decision; „Wann wir handeln“ / „Was wir tun, wenn Gefahr kommt“ / Mensch mit Entscheidungspfeilen

- Trigger threshold: „Grenze, ab der etwas passiert“ / „Wenn der Pegel so hoch ist, müssen wir reagieren“ / Pegel mit roter Linie

- Risk communication failure: „Die Warnung wurde nicht verstanden“ / „Niemand wusste, was zu tun ist“ / Sprechblase mit Fragezeichen

- Crowdsourced data: „Infos von uns allen“ / „Was Menschen berichten“ / Handy mit vielen kleinen Sprechblasen

- Data fusion: „Daten werden zusammengeführt“ / „Viele Infos ergeben ein Bild“ / Puzzle aus verschiedenen Datenquellen

- Geo-tagged reports; „Meldung mit Ortsangabe“ / „Wo genau etwas passiert ist“ / Handy mit Standortpin

- Mobile-based alerting: „Warnung aufs Handy“ / „Nachricht, die piept“ / Handy mit rotem Ausrufezeichen

- Gendered vulnerability: „Frauen und Kinder besonders betroffen“ / „Nicht alle sind gleich geschützt“ / Mutter mit Kind ohne Schutz

- Community resilience: „Wie stark unsere Gemeinschaft ist“ / „Was wir gemeinsam schaffen“ / Dorf mit Schutzwall und lachenden Menschen

- Local champions: „Menschen, denen wir vertrauen“ / „Die helfen, wenn’s ernst wird“ / Porträt mit Umhang oder Stern

- Traditional knowledge: „Was wir schon immer wussten“ / „Alte Zeichen für Gefahr“ / Großmutter zeigt auf Wolken oder Tiere

- Displacement risk: „Menschen müssen ihr Zuhause verlassen“ / „Flucht vor dem Wasser“ / Familie mit Gepäck auf der Straße

- Offline access: „Info auch ohne Internet“ / „Daten, die man speichern kann“ / Handy mit Speicherchip

- False alarm: „Warnung, die sich als falsch herausstellt“ / „Es kam doch kein Wasser“ / Glocke mit durchgestrichenem Symbol

- Data latency: „Die Info kommt zu spät“ / „Daten sind langsam“ / Schildkröte mit Datenpaket

- Confidence level: „Wie sicher ist die Vorhersage?“ / „Wir glauben, das passiert – aber nicht ganz sicher“ / Balken mit Prozentanzeige

- Scenario modeling: „Was wäre wenn…?“ / „Wenn es noch mehr regnet, passiert das“ / Comic mit zwei möglichen Zukunftsbildern

- Geospatial intelligence: „Kluge Karte“ / „Karte, die mehr weiß“ / Karte mit Augen oder Denkblase

- Shelter-in-place: „Bleib dort, wo du bist“ / „Nicht rausgehen“ / Haus mit Schloss und Familie darin

- Safe route: „Weg, der nicht überschwemmt ist“ / „Pfad mit grünem Pfeil“ / Karte mit Fußspuren auf sicherem Weg

- Contingency plan: „Plan B“ / „Was tun, wenn das passiert?“ / Liste mit Alternativen

- Preparedness level: „Wie bereit sind wir?“ / „Was wir schon vorbereitet haben“ / Checkliste mit Häkchen

- Response capacity: „Was wir tun können“ / „Wie schnell wir helfen können“ / Feuerwehrmann mit Ausrüstung

- Recovery timeline: „Wie lange dauert’s, bis alles wieder gut ist?“ / Kalender mit Fortschrittsbalken

- Trust in warning: „Glauben wir der Warnung?“ / „Wer hat’s gesagt?“ / Mikrofon mit vertrautem Gesicht

- Rumor vs. verified info: „Was stimmt wirklich?“ / „Gerüchte oder echte Warnung?“ / Zwei Sprechblasen – eine mit Fragezeichen, eine mit Häkchen

- Cultural memory: „Was unsere Großeltern erlebt haben“ / „Früher war das schon mal so“ / Bild von älterer Person mit Flutszene

- Collective action: „Wir handeln gemeinsam“ / „Alle helfen mit“ / Menschenkette oder gemeinsames Tragen von Sandsäcken

- Risk fatigue: „Schon wieder eine Warnung?“ / „Wir hören nicht mehr hin“ / Mensch mit genervtem Gesicht und Warnsymbol

- Data gap: „Uns fehlt ein Teil der Info“ / „Lücke in der Karte“ / Karte mit Loch oder Fragezeichen

- Heavy rainfall event: „Plötzlicher starker Regen“ / „Regen wie aus Eimern“ / Wolke mit tropfenden Eimern statt Tropfen

- Flood modeling: „Vorhersage, wo das Wasser hinfließt“ / Pfeile zeigen Flussrichtung über Karte

- Riverbank erosion: „Ufer bricht weg“ / „Land verschwindet am Fluss“ / Haus am Rand, Erde fällt ab

- Livelihood disruption: „Arbeit fällt aus“ / „Fischer kann nicht fischen“ / Boot auf trockenem Boden

- Market access blocked: „Kein Zugang zum Markt“ / „Straße überschwemmt“ / Händler mit leerem Korb vor Wasser

- Floating settlements: „Dörfer auf dem Wasser“ / „Häuser, die schwimmen“ / Hütten auf Flößen

- Discharge: Abflussmenge „Der Discharge ist heute doppelt so hoch wie gestern.“ / Fluss mit Pfeilen, die dicker und schneller werden

- Groundwater: Grundwasser „Das Grundwasser steigt – Keller könnten feucht werden.“ / Haus mit Wasserlinie unter dem Boden, Tropfen steigen nach oben

- Risk Perception: Wie Menschen Gefahr subjektiv einschätzen / Kopf mit Denkblase – darin ein Warnsymbol oder Fragezeichen

- No-Regret Measures: Maßnahmen, die immer sinnvoll sind – auch wenn keine Katastrophe kommt / Werkzeugkasten mit Häkchen oder Sonnensymbol (für „immer gut“)

- Emergency Preparedness: "Katastrophenvorsorge heißt den Evakuierungsplan kennen.“ / Checkliste mit Haus, Pfeil, Sammelpunkt – alles mit grünen Häkchen

- Surface Water: "Oberflächenwasser sammelt sich auf den Straßen.“ / Straße mit Pfützen oder Autos, die durch Wasser fahren

- Riverbank Erosion: "Durch Uferabtragung verliert das Dorf Land.“ / Flussufer mit abfallender Erde, Haus steht gefährlich nah am Rand

- Seasonal migration: „Menschen ziehen wegen Regen um“ / „Wanderung zur Trockenzeit“ / Familie mit Gepäck auf Straße

- Hazard exposure: „Ort, wo Gefahr droht“ / „Gebiet in der Nähe des Flusses“ / Warnschild neben einem Haus am Fluss

- Early warning system (EWS): „Frühzeitige Warnung“ / „Hinweis auf drohende Gefahr“ / Glocke mit Ausrufezeichen

- Warning level red: „Große Gefahr – sofort handeln“ / Rotes Dreieck mit Blitzsymbol

- Risk indicator: „Zeichen für drohende Gefahr“ / „Hinweis auf Risiko“ / Thermometer mit steigender Skala in Rot

- Real-time data: „Aktuelle Information – jetzt gerade“ / Uhr mit Funksignal oder Live-Icon

- External data source: „Daten von außen“ / „Satellitenhilfe“ / Satellit über Dorf mit Verbindungslinie

- Validation: „Bestätigung durch unsere Leute“ / „Von uns geprüft“ / Daumen hoch mit Häkchen

- Stakeholders: „Mitentscheider“ / „Wichtige Beteiligte“ / Runde mit verschiedenen Figuren am Tisch

- Ownership: „Unsere Daten, unsere Entscheidung“ / Hände halten eine Karte gemeinsam

- Shapefile: „Grenzen und Orte auf der Karte“ / Karte mit farbigen Umrissen und Ortsmarken

- Reprojection: „Anpassung an unsere Karte“ / Puzzleteile, die neu zusammengesetzt werden

- Interoperability: „Daten passen zusammen“ / „Daten sprechen dieselbe Sprache“ / Zwei Sprechblasen mit gleichen Symbolen darin

- Extremereignis: „Ein Wasser, das sogar das Krankenhaus erreicht“ / Krankenhaus mit Wasser bis zur Dachkante, rotes Kreuz halb unter Wasser

- Modellbasierte Prognose: „Wir haben Hinweise, dass das große Wasser bald kommt“ / Karte mit Fluss, Pfeile zeigen Ausbreitung, daneben ein Computer mit Warnsymbol

- Impact-based forecast: Evacuate zone X - Frühwarnung mit Modellbezug: Empfänger „Warum gerade jetzt?“ mögliherweise Misstrauen oder Ignoranz / Karte mit rotem Bereich, Mensch mit Fragezeichen über dem Kopf, daneben ein Megafon

- Das HQ100-Gebiet ist überflutet - Satellitenbild + Modell: Aber „Was heißt das für mein Haus?“ möglicherweise keine konkrete Handlung / Satellit über Karte, Haus mit Wasserlinie, daneben ein Mensch mit fragendem Blick

- HQ100 tritt mit 1 % Wahrscheinlichkeit jährlich auf, wäre technisch korrekt: Aber was kommt beim Empfänger an? „Kommt nur alle 100 Jahre“ Falsch verstanden! / Kalender mit 100 Jahren, daneben ein rotes Kreuz und ein Schild: „Kann auch morgen passieren“

- Extremhochwasser: „Wasser bis zur Dachkante“ / „Fluss wird zur Straße“ / Haus, bei dem nur das Dach sichtbar ist, daneben ein Straßenschild im Wasser

- Kumulative Gefährdung: „Gefahr, die sich aufbaut“ / „Jedes Mal wird’s schlimmer“ / Balkendiagramm mit steigenden roten Säulen, daneben ein Haus, das immer tiefer im Wasser steht

- Klimafolgenrisiko: „Wetter wird gefährlicher“ / „Regen, der früher nicht so war“ / Wolke mit Blitz, Tropfen und Thermometer – daneben ein Kalender mit sich verändernden Symbolen

- Multirisiko-Situation: „Mehrere Gefahren auf einmal“ / „Sturm und Hochwasser zusammen“ / Zwei überlappende Symbole: Sturmwolke mit Blitz + Welle mit Haus – beide treffen ein Dorf

- Resilienzindikator: „Wie gut wir vorbereitet sind“ / „Was wir schon geschafft haben“ / Schild mit Häkchen, Sandsäcke vor Haus, lachende Familie mit Checkliste

- Risikokommunikation: „Wie wir über Gefahr sprechen“ / „Was die Leute wirklich verstehen“ / Zwei Sprechblasen: eine mit Fachsymbolen (Modell, Diagramm), eine mit Alltagssymbolen (Haus, Wasser, Pfeil)

- Risikowahrnehmung: „Wie ernst wir die Gefahr nehmen“ / „Ob wir handeln oder warten“ / Person mit zwei Gedankenblasen: eine mit „alles gut“, eine mit „Wasser kommt“ – Gesicht zeigt Unsicherheit

- Frühwarnlücke: „Warnung kam zu spät“ / „Niemand wusste Bescheid“ / Glocke mit durchgestrichenem Symbol, daneben ein überflutetes Dorf mit fragenden Gesichtern

- Großereignis mit Wiederholungswahrscheinlichkeit: „Große Gefahr, die oft wiederkommt“ / „Immer wieder Hochwasser“ / Kalender mit mehreren roten Hochwasser-Symbolen über die Jahre verteilt

- Verhaltensschwellen: „Wenn das Wasser die Brücke erreicht, musst du gehen“ / Brücke mit Wasserpegel und roter Linie – daneben eine Person mit gepackter Tasche

- Verständnisschwelle: „Ab wann Menschen die Gefahr wirklich ernst nehmen“ / Person mit zwei Gedankenblasen: eine mit Sonne, eine mit Wasser – Gesicht wechselt von neutral zu besorgt

- Return Period: „Das kann jedes Jahr passieren – auch morgen.“ / Kalender mit rotem Ausrufezeichen auf „Heute“ – daneben ein Tropfen mit Fragezeichen / Radioformate mit begleitenden Symbolpostern z. B. „Was bedeutet Return Period?“ erklärt durch visuelle Beispiele.

- Hazard Exposure: „Du wohnst direkt am Fluss – du bist gefährdet.“ / Haus direkt am Flussufer, daneben ein Warnschild mit Welle

- Impact Forecast: „Das Wasser wird bis zur zweiten Etage steigen.“ / Haus mit Wasserlinie bis zur zweiten Etage, daneben ein Pfeil mit Höhenangabe

- Vulnerabilität: „Wie verletzlich dein Haus, deine Familie, dein Alltag ist.“ / Haus mit Rissen, Familie ohne Schutz, daneben ein zerbrechliches Herzsymbol

- Vulnerability Index: „Wie verletzlich dein Haus ist.“ / Balkendiagramm mit rotem Bereich – Haus daneben mit durchsichtigen Wänden

- Risk Threshold: „Ab wann du handeln musst.“ / Thermometer mit roter Markierung – daneben eine Person mit Entscheidungspfeilen

- Landslide Susceptibility: „Wo der Hang abrutschen könnte“ / Hang mit Warnschild und Pfeilen nach unten

- Geospatial Data Mining: „Schatzsuche in Karten und Satellitendaten“ / Lupe über Karte mit Datenpunkten

- Remote Sensing Classification: „Was das Satellitenbild zeigt“ / Satellitenbild mit farbigen Flächen: Wald, Wasser, Stadt

- Sensor Fusion: „Viele Geräte sagen dasselbe“ / Thermometer, Kamera, Pegel – alle zeigen Alarm

- Disaster Risk Index (DRI): „Wie gefährlich ist es hier?“ / Ampel mit grün/gelb/rot für Risiko

- Hazard Footprint Mapping: „Wo die Gefahr Spuren hinterlässt“ / Karte mit Fußabdrücken in Risikozonen

- GeoAI Confidence Score: „Wie sicher ist die Vorhersage?“ / Balkendiagramm mit Prozentwerten

- Geospatial Decision Support System (GDSS): „System, das bei Entscheidungen hilft“ / Bildschirm mit Karte, Optionen und Empfehlungspfeil

- Spatiotemporal Modeling: „Wie sich etwas über Zeit und Raum verändert“ / Karte mit Zeitstrahl und wandernden Symbolen

- GeoAI for SDGs: „Wie Karten helfen, die Weltziele zu erreichen“ / SDG-Symbole auf Karte: Wasser, Gesundheit, Bildung

- Early Impact Forecasting: „Was passiert bald und wo“ / Karte mit roten Zonen und Uhrsymbol

- Geo-tagged Crowdsourcing: „Was Menschen berichten – mit Standort“ / Handy mit Standortpin und Sprechblase

- GeoIME (Infrastructure Ecosystem): „System für wichtige Dinge wie Strom und Wasser“ / Karte mit Strommast, Wasserleitung, Krankenhaus

- Spatiotemporal Modeling: „Wie sich etwas über Zeit und Raum verändert“ / Karte mit Zeitstrahl und wandernden Symbolen

- Anomaly Detection: „Etwas stimmt nicht mit dem Wetter“ / Wolke mit Blitz und Fragezeichen

- Flash Flood Simulation: „Wie schnell das Wasser kommt“ / Animation mit Wasserwelle, die durch Dorf rast

- Multi-Hazard Assessment: „Mehrere Gefahren auf einmal“ / Karte mit Symbolen für Wasser, Feuer, Erdrutsch

- LiDAR Point Cloud: „3D-Bild der Landschaft“ / Punktwolke, die Hügel und Gebäude zeigt

- Anticipatory behavior: „Was wir tun, bevor etwas passiert“ / „Vorbereitung, bevor das Wasser kommt“ / Mensch packt Tasche bei dunklen Wolken / Eine Person packt eine Tasche bei dunklen Wolken – Pfeil zeigt Richtung Evakuierung - Visuelle Prinzipien zur Verstärkung = Sequenzen statt Einzelbilder z. B. bei „Verhaltensschwelle“ oder „Anticipatory behavior“ – zeigen, wie Handlung entsteht z. B. Rot für Schwellen, Blau für Wasser, Grau für Unsicherheit.

- Denial of risk: „Das passiert hier nicht“ / „Uns trifft das nicht“ / Mensch winkt ab, obwohl Wasser steigt / Eine Person winkt ab, obwohl Wasser bis zu den Füßen reicht – Sonne im Hintergrund / Symbolische Überzeichnung d. h. bewusst unrealistische Szene, um kognitive Dissonanz zu erzeugen. Community-Workshops mit Symbolkarten z. B. „Was ist deine Verhaltensschwelle?“ Personen ordnen die Karten nach persönlicher Relevanz.

- Risk normalization: „Das ist bei uns immer so“ / „Wir leben damit“ / Familie grillt neben überschwemmter Straße – Kind spielt im Wasser

- Information overload: „Zu viele Infos – wir wissen nicht, was zählt“ / „Warnung geht unter“ / Mensch mit vielen Sprechblasen um den Kopf – einige mit Warnsymbolen, andere mit Fragezeichen

- Behavioral inertia: „Wir machen einfach weiter wie immer“ / „Keine Veränderung trotz Gefahr“ / Eine Person geht durch das Wasser, ignoriert Warnschild – sein Gesicht zeigt Routine

- Accountability gap: „Wer ist verantwortlich?“ / „Niemand übernimmt die Verantwortung“ / Finger zeigen in verschiedene Richtungen oder Vier Hände zeigen in verschiedene Richtungen – in der Mitte ein Fragezeichen

- Coordination failure: „Alle machen etwas, aber nicht gemeinsam“ / „Kein Plan, wer was tut“ / Menschen mit unterschiedlichen Plänen

- Trust deficit: „Wir glauben den Behörden nicht“ / „Wer sagt uns die Wahrheit?“ / Mikrofon mit gebrochenem Symbol

- Inclusive planning: „Alle dürfen mitreden“ / „Auch wir entscheiden mit“ / Runde mit verschiedenen Menschen – alt, jung, Frau, Mann

- Equity in response: „Nicht alle bekommen gleich viel Hilfe“ / „Manche werden vergessen“ / Zwei Häuser – eines mit Hilfe, Eines ohne

- Asset loss: „Was wir verlieren“ / „Haus, Tiere, Werkzeuge weg“ / Liste mit durchgestrichenen Symbolen

- Recovery cost: „Was es kostet, wieder aufzubauen“ / „Wie viel Geld wir brauchen“ / Geldscheine mit Baustellenhelm

- Insurance gap: „Niemand zahlt für unseren Schaden“ / „Wir sind nicht versichert“ / Regenschirm mit Loch

- Livelihood fragility: „Unsere Arbeit hängt vom Wetter ab“ / „Wenn es regnet, verdienen wir nichts“ / Händler vor leerem Stand

- Wetland degradation: „Sumpfgebiet verschwindet“ / „Natur kann nicht mehr helfen“ / Vogel fliegt über trockenen Boden

- Urban heat island effect: „Stadt wird heißer als das Umland“ / „Kein Schatten, viel Beton“ / Thermometer über Häuserblock

- Land use change: „Früher war hier Wald – jetzt Straße“ / „Natur wurde verdrängt“ / Karte mit Vorher-Nachher-Bild

- Environmental displacement: „Wir müssen weg, weil die Natur sich verändert“ / „Nicht wegen Wasser, sondern wegen Boden“ / Familie verlässt vertrocknetes Land

- Feedback loop: „Was wir tun, beeinflusst die nächste Gefahr“ / „Mehr Beton = mehr Überschwemmung“ / Kreislauf mit Ursache und Wirkung

- System fragility: „Ein kleiner Fehler bringt alles ins Wanken“ / „Wenn ein Teil ausfällt, funktioniert nichts mehr“ / Dominosteine fallen um

- Adaptive capacity: „Wie gut wir uns anpassen können“ / „Was wir lernen und verändern“ / Mensch baut höheres Haus nach Flut

- Learning from past events: „Was wir aus früheren Fluten gelernt haben“ / „Nicht nochmal dieselben Fehler“ / Buch mit Hochwasser-Symbol

Die letzten Lücken schließen heißt die unsichtbaren Faktoren wirklich sichtbar machen in Verhalten, Vertrauen, Ungleichheit, Natur und Systemlogik. Diese Begriffe sind oft nicht in Datenbanken, aber sie entscheiden, ob Frühwarnung verstanden, geglaubt und umgesetzt wird.

Es gibt zwar bereits Plattformen wie Google’s Flood Hub, die globales Hochwasserrisiko visualisieren und Frühwarnungen bereitstellen, aber sie bleiben datenzentriert und technisch d. h. ohne die semantische, kulturelle und soziale Übersetzung auf lokaler Ebene. Mit einem Flood Data Translation Hub (FDTH) könnte man eine Brücke schlagen zwischen globaler Technologie und lokaler Realität. Ziel ist es, raumbasierte Daten im Katastrophen- und Notfallmanagement so zu übersetzen, dass sie für die Zivilbevölkerung verständlich, zugänglich und handlungsrelevant werden. Ob Satellitenbilder, Frühwarnungen oder Risikokarten, erst durch die sprachliche, kulturelle und visuelle Übersetzung entfalten diese Informationen ihre volle Wirkung. Der FDTH könnte genau dort ansetzen, wo Daten oft ins Leere laufen und zwar in der „letzten Meile“ zwischen technischer Exzellenz und lokalem Schutz.

Es wird noch viel zu wenig thematisiert, wie schwer verständlich viele Daten für lokale Akteure sind und genau hier könnte UN-SPIDER konkret ansetzen. Obwohl diese Rahmenwerke sehr wichtige Fortschritte markieren, bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: Die Kluft zwischen globalen Datenstrukturen und lokaler Verständlichkeit.

Viele sehr wertvolle Meilensteine markieren diesen Weg z. B. Hyogo Framework for Action (HFA) (2005), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015). Unter dem Dach des Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) wurde 2006 die Plattform UN-SPIDER gegründet und unterstützt Länder weltweit bei der Nutzung raumgestützter Daten in allen Phasen des Katastrophenmanagements, insbesondere in den Prioritäten 1 und 4 des Sendai Frameworks.

UN-SPIDER macht schon sehr viel, aber vielleicht gibt es doch noch etwas mehr Raum für eine strategische Vertiefung in Richtung „Human-Centered Design“ und „Behavioral Risk Communication“.

Vielleicht eine neue Arbeitsgruppe innerhalb von GP-STAR oder IN-MHEWS etwa zum Thema „Semantic Risk Translation & Local Engagement“.

Viele internationale Organisationen und Forschungsinstitute sind stark daten- und technikgetrieben. Sie entwickeln komplexe Modelle, Karten und Dashboards – oft mit dem Anspruch, „objektiv“ und „wissenschaftlich“ zu sein. Doch dabei wird häufig vergessen, dass Daten ohne Kontext keine optimale Wirkung entfalten. Internationale Rahmenwerke wie das Sendai Framework arbeiten mit globalen Indikatoren, ISO-Normen und standardisierten Begriffen. Das ist sehr wichtig für Vergleichbarkeit, aber es führt auch dazu, dass lokale Bedürfnisse und Verständlichkeit untergehen. Ein Frühwarnsystem, das auf Englisch funktioniert, nützt wenig in einem Ort, in dem nur Kiswahili gesprochen wird.

Es braucht auch Geld für die „letzte Meile“

Viel Geld wird für Satelliten, Sensoren und Datenplattformen ausgegeben, aber ist mit Mitteln für die „letzte Meile“ d. h. die Übersetzung, Visualisierung und Kommunikation der Daten an die Bevölkerung. Lokale NGOs, Radiosender oder Community-Leader, die diese Brücke bauen könnten, werden oft nicht ausreichend eingebunden.

Technologieanbieter, Datenanalysten, humanitäre Organisationen und lokale Behörden arbeiten oft nebeneinander statt miteinander. Es fehlt an entsprechenden Schnittstellen, an gemeinsamen Projekten, an echter Co-Kreation. Viele exzellente Daten liegen vor, aber wer fühlt sich verantwortlich, sie verständlich zu machen?

Unterschätzung von „einfacher“ Kommunikation: In vielen Fachkreisen gilt einfache Sprache oder visuelle Vereinfachung als „banalisierend“. Aber dabei ist genau das der Schlüssel zur Wirkung. Eine klare, lokal verständliche Botschaft kann Leben retten – ein komplexes Dashboard leider nicht.

- Sprachliche Barrieren: Daten sind oft nur in Englisch oder technischer Fachsprache verfügbar. „Return Period“, „Hazard Exposure“, „Impact Forecast“ das sind Begriffe für Fachleute. In der Bevölkerung fehlt das Verständnis häufig dafür.

- "Hazard Exposure“ klingt wie ein Laborbegriff, denn das Wort „Exposure“ ist abstrakt, fremd, technisch. In der Alltagssprache fehlt ein Bild dafür d. h. sie wissen nicht, ob sie selbst betroffen sind.

- „Impact Forecast“ ist kein wirklicher Weckruf. Es klingt wie Wetterbericht für Fachleute, aber nicht wie eine dringende Warnung. Es fehlt hier die emotionale Wucht „Dein Haus könnte morgen unter Wasser stehen.“ und somit bleibt die technische Formulierung kognitiv fern und emotional leer.

- Kulturelle Entkopplung: Globale Standards ignorieren lokale Kontexte, Gewohnheiten und Entscheidungslogiken.

- Emotionale Anschlussfähigkeit: Sprache, die Bilder im Kopf erzeugt z. B. „Regen wie aus Eimern“, „Dunkles Viertel“, „Wasser bis zur Dachkante“. Symbole, die sofort verstanden werden, auch ohne Schrift oder technische Bildung.

- Lokale Einbettung: Begriffe, die kulturell anschlussfähig sind z. B. „Sammelpunkt bei der Schule“, „Ort, wo man in Gefahr hingeht“ d. h. Einbindung von lokaler Erinnerungskultur „Wie beim großen Regen vor 10 Jahren“.

- Partizipative Validierung: Warnungen, die von der Gemeinschaft bestätigt werden „Von uns geprüft“ d. h. auch Datenhoheit „Unsere Daten, unsere Entscheidung.“

- Fehlende Vermittlung: Es mangelt an Ressourcen für die Übersetzung, Visualisierung und Kommunikation der Daten an die betroffenen Gemeinschaften

Denken wir an den Tsunami in Indonesien (2018), Flutkatastrophe in Deutschland (Ahrtal, 2021), Zyklon Idai in Mosambik (2019) u. a.

Datenökosysteme sind fragil und oft nicht lokal anschlussfähig z. B. wenn zentrale Datenplattformen wie USAID ausfallen, bricht das System zusammen und lokale Akteure stehen ohne verständliche Informationen da.

Was ist wenn die Risikowahrnehmung durch mangelnde Kommunikation und kulturelle Unterschiede verzerrt wird und Warnungen ignoriert oder falsch interpretiert werden, weil sie nicht lokal angepasst wurden?

Kulturelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung

Menschen bewerten Risiken nicht nur rational, sondern vorallem durch

o Erfahrungen z. B. „Es hat früher geregnet, aber nie geflutet“

o Glaubenssysteme z. B. religiöse Deutungen von Naturereignissen

o Vertrauen in Institutionen z. B. Misstrauen gegenüber Regierung oder internationalen Organisationen

o Soziale Normen z. B. Männer bleiben bei Vieh, Frauen fliehen mit Kindern

Diese kulturellen Faktoren führen dann dazu, dass Warnungen anders interpretiert oder ignoriert werden – selbst wenn sie technisch korrekt sind.

Fehlende Lokalisierung der Warnsysteme

Warnsysteme wurden zentral entwickelt, ohne lokale Akteure einzubeziehen.

Es fehlte an:

o Community-basierten Kommunikationskanälen z. B. lokale Radios, Orts- und Dorfversammlungen.

o Partizipation bei der Gestaltung von Warnbotschaften.

o Verankerung in lokalen Entscheidungsstrukturen z. B. Vertrauenspersonen im Wohngebiet, Dorfälteste, religiöse Führer.

Kommunikationsdefizite

Frühwarnungen wurden nicht klar, verständlich oder zielgruppengerecht kommuniziert. Kommunikation sollte nicht nur informieren, sondern auch das Verhalten beeinflussen und kulturelle Faktoren sind dabei sehr entscheidend. Technokratische Ansätze ignorieren häufig die kulturelle Dimension d. h. hier braucht es eine praxisbasierte Risikokultur.

Häufige Probleme:

o Verwendung von technischer Sprache oder Fachjargon.

o Fehlende Übersetzung in lokale Sprachen oder Dialekte.

o Unzureichende Visualisierung z. B. keine leicht verständlichen Karten oder Symbole.

o Keine Handlungsanweisungen – viele Warnungen sagen was passiert, aber nicht was zu tun ist.

mögliche Kommunikationsformate für die „Last Mile“

• Sprachnachrichten in lokalen Dialekten mit Bezug auf bekannte Ereignisse.

• Piktogramme und Comics mit vertrauten Szenen z. B.

- Tiere fliehen vor Feuer (Vögel fliegen davon, Rehe rennen – als Symbol für Waldbrandgefahr)

- Wasser steigt über bekannte Gebäude z. B. Dorfkirche, Schule oder Markt – zeigt Hochwassergefahr

- Risse im Boden unter einem Haus: als Zeichen für Erdbeben oder Bodensenkung

- Menschen mit Masken bei Staubwolken als Symbol für Sandstürme oder Luftverschmutzung

- Bäume verlieren Blätter in Dürrezeiten: visuelle Darstellung von Klimawandel-Folgen

- Kind wäscht sich die Hände mit Seife, Sonne lacht: einfache Hygiene-Botschaft

- Eine Familie läuft bergauf, hinter ihnen steigt Wasser: Evakuierung bei Flut.

- Ein Mann schlägt auf den Gong, Dorf versammelt sich: Ritualisierte Warnung

- Tiere rennen in eine Richtung, Menschen folgen: intuitive Fluchtsignale

- Eine Frau packt eine Notfalltasche mit Symbolen (Wasser, Radio, Medikamente): Vorbereitung auf Katastrophen

- Ein Feld mit verdorrten Pflanzen – trauriger Bauer: Dürre und Ernteausfall

- Eine Frau mit leerem Eimer am Brunnen – kein Wasser: Hinweis auf Wassermangel

- Tiere aus lokalen Mythen als Warnfiguren: z. B. Tiger, Elefant, Adler.

- Sticker mit Symbolen für Türen, Fahrräder, Wasserkanister: z. B. „Sicheres Wasser“, „Evakuierungsroute“

- Pfeile mit Tieren oder Farben: z. B. „Folge dem roten Vogel“ – einfache Wegweisung

- Brücke mit Rissen – rotes Ausrufezeichen: Gefahr durch beschädigte Infrastruktur.

- Sonne mit zornigem Gesicht über vertrocknetem Boden: symbolisiert extreme Hitze.

- Mann/Frau mit Schweiß auf Stirn, Thermometer explodiert: visuelle Übertreibung für Hitzewellen.

- Feuer frisst sich durch Felder mit Ernteverlust: zeigt wirtschaftliche Folgen.

- Tiere springen über brennende Grasflächen: z. B. Antilopen oder Wildschweine – zeigt Fluchtverhalten.

- Boote treiben durch Straßen, Menschen auf Dächern winken: dramatische Evakuierungsszene.

- Fische schwimmen durch Klassenzimmer: überzeichnete Darstellung für Überflutung von Schulen.

- Ein Kind hält ein Spielzeug über Wasser, Eltern ziehen es hoch: emotionale Szene mit Wiedererkennung.

- Wasser überflutet Marktstände mit lokalen Produkten: zeigt Verlust kultureller Infrastruktur.

- Haus kippt zur Seite, Familie rennt heraus: visuelle Dynamik für akute Gefahr.

- Straße mit tiefem Spalt, Fahrradfahrer stoppt abrupt: Alltagsszene mit Warnsymbolik.

- Schlafende Menschen werden durch Erschütterung geweckt: zeigt nächtliche Bedrohung.

- Brunnen fällt in Erdspalte – Dorfbewohner schauen entsetzt: Verlust lebenswichtiger Infrastruktur.

- Stadt verschwindet hinter grauer Wand, nur Umrisse sichtbar: symbolisiert Smog.

- Mensch hustet, Baum daneben trägt Gasmaske: überzeichnete Darstellung für Umweltbelastung.

- Kuh steht vor leerem Trog, Sonne brennt: zeigt Auswirkungen auf Viehhaltung.

- Brunnen mit „leer“-Symbol, Mensch mit leerem Eimer: direkte Botschaft.

- Pflanze mit Wurzeln, die nach Wasser greifen: metaphorische Darstellung.

- Familie teilt eine einzige Wasserflasche, Kind schaut traurig: emotionale Wirkung.

- Dorfkarte mit Pfeilen, die Evakuierungsrichtung zeigen: funktionale Visualisierung.

- Haus mit Schneedecke, Tür versperrt – Bewohner winkt aus Fenster: zeigt Isolation.

Erzählformate: Geschichten über „Großvaters Flut“ als Warnung für die nächste Generation, Mobile Kino-Trucks, Trommelkommunikation und Gesänge, QR-Codes auf Alltagsgegenständen, Memes und GIFs, Sticker mit Symbolen für Türen, Wasserkanister, Fahrräder: z. B. „Hochwasserzone“, „Trinkwasser sicher“, „Evakuierungsroute“, QR-Codes auf Alltagsgegenständen, Radio in lokalen Sprachen mit Call-in-Option, Marktplatz-Performances, Comicstrips in lokalen Zeitungen, Community-Meetings mit Storytelling, Influencer-Kampagnen auf TikTok und Instagram, Kirchliche Netzwerke, Apps mit Gamification, Bollywood-Stil Kurzfilme, Schattentheater und Puppenspiele, SMS-Ketten über Dorfälteste ... die Liste kann endlos erweitert werden.

Ritualisierte Warnzeichen: Glockenläuten, Flaggen, Trommeln, Tempelwarnsysteme, Wandmalereien (Street Art) – immer eingebettet in die lokale Kultur.

Wir verlassen uns auf Erfahrungen z. B. „Es hat früher stark geregnet, aber nie geflutet“

Wir lieben es uns stark an Vergangenheitserfahrungen zu orientieren. Aber was ist wenn sich die Menschen auf traditionelle Wetterzeichen verlassen – etwa das Verhalten von Tieren oder Wolkenformationen und neue Risiken durch den Klimawandel oder durch steigende Urbanisierung werden nicht ausreichend erkannt, weil sie außerhalb der bisherigen Erfahrung liegen?

Was ist mit Glaubenssystemen? In vielen Kulturen werden Naturereignisse spirituell oder religiös gedeutet. Katastrophen gelten als Strafe, Prüfung oder göttlicher Wille. Was ist wenn dort technische Erklärungen abgelehnt und Frühwarnungen als nicht als relevant wahrgenommen werden, weil sie nicht in das spirituelle Weltbild passen? Die Kommunikation muss religiöse Autoritäten einbeziehen, um Vertrauen aufzubauen um hier Brücken zu schlagen.

Was ist mit dem Vertrauen in Institutionen z. B. die Aussagen „Die Regierung lügt sowieso“? Die Risikowahrnehmung hängt stark vom Vertrauen in die Quelle der Information ab und wenn Institutionen als korrupt, inkompetent oder fremd wahrgenommen werden, werden ihre Warnungen ignoriert oder angezweifelt. Wenn die Warnungen als übertrieben oder politisch motiviert wahrgenommen werden, dann verlieren selbst korrekte Daten schnell ihre Wirkung, wenn die kommunizierende Instanz nicht glaubwürdig ist. Frühwarnsysteme müssen hier lokale Multiplikatoren nutzen z. B. Lehrer, Orts- und Dorfälteste und Gesundheitshelfer.

Was ist mit sozialen Normen? In vielen Gesellschaften gibt es geschlechtsspezifische Rollen, die das Verhalten im Katastrophenfall beeinflussen (selbst wenn die Warnung zur sofortigen Evakuierung aufruft). Diese Normen können dann zu verzögerten oder unvollständigen Reaktionen führen, was die Gefährdung erhöht. Oder was ist mit patriarchalen Strukturen oder mit kollektivistischen Kulturen wo Gruppenwohl über Individualschutz gestellt wird? Das alles hat Auswirkungen auch auf Katastrophenvorsorge.

Wie wäre es einen z. B. einen IEEE P-RISK 1000 als „Kommunikationslayer“ für technische Risikostandards zu entwickeln? Der IEEE P-Risk 1000 sollte kein technischer Risikobewertungsstandard, sondern ein Übersetzungs- und Aktivierungsstandard.

Dieser könnte dann vielleicht in ISO/IEC/IEEE 16085:2021 – Lebenszyklus & Risikomanagement intergriert werden?

16085 deckt bereits ab:

• Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung, -behandlung

• Dokumentation & Stakeholdermanagement

• Integration in Software- und Systementwicklungsprozesse

ein möglicher P-RISK 1000 könnte eventuell weiter ergänzen: ein Modul „Risk Communication & Activation“

→ Neue Prozessphase nach „Risk Treatment“

→ „Wie wird das behandelte Risiko kommuniziert, visualisiert und in Handlung übersetzt?“

Eine mögliche technische Einbindung d. h. eine Ergänzung der „Information Items“ um:

o Risk Narrative (Storytelling-Elemente)

o Risk Visuals (Infografiken, Karten, Icons)

o Risk Activation Scripts (Handlungsanleitungen für Zielgruppen)

Verknüpfung mit Stakeholderanalyse → Zielgruppenspezifische Kommunikationsformate

Ein mögliches Beispiel: Ein Hochwasserrisiko wird nicht nur als „Level 3“ dokumentiert, sondern als „In den nächsten 72 Stunden besteht eine 60 % Wahrscheinlichkeit für Überschwemmungen in Zone A. Schulen sollten Evakuierungspläne aktivieren. Bürger*innen erhalten Push-Nachrichten mit Handlungsempfehlungen.“

Oder eine Ergänzung in IEEE 3119 – KI im Katastrophenmanagement

3119 deckt bereits ab:

• KI-gestützte Risikoerkennung, Entscheidungsunterstützung, Datenverarbeitung

• Fokus auf technische Systeme, nicht auf Kommunikation

P-RISK 1000 könnte hier möglicherweise ergänzen:

Output-Standardisierung für KI-Systeme: KI generiert Risikobewertung → P-RISK 1000 definiert, wie diese kommunikativ aufbereitet wird

• Integration in Human-Centered AI: Explainable Risk: KI-Ergebnisse werden narrativ und visuell erklärt und einen Trust Layer: Bürger*innen verstehen, warum eine Warnung kommt

Eine mögliche technische Einbindung: API-Schnittstelle: KI-Systeme liefern JSON → P-RISK 1000 transformiert in: Textbausteine für Warnmeldungen, Icons für mobile Apps und Karten für WebGIS-Systeme

Ein mögliches Beispiel: Die KI erkennt das Waldbrandrisiko → P-RISK 1000 generiert dann „Waldbrandgefahr in Zone B. Bitte vermeiden Sie offene Flammen. Feuerwehr ist in Bereitschaft.“

Oder eine Ergänzung in IEEE 1873 – Robotik im Katastropheneinsatz

1873 deckt bereits ab:

• Spezifikationen für robotische Systeme im Einsatz

• Sensorik, Navigation, Interaktion mit Einsatzkräften

P-RISK 1000 könnte hier vielleicht ergänzen: Kommunikationsschnittstelle für Roboter z. B. Sensoren erfassen Risiken → P-RISK 1000 übersetzt in Echtzeit für die Betroffenen

• Integration in Human-Robot Interaction (HRI): Roboter geben visuelle, akustische und narrative Hinweise / Standardisierte Icons, Farben, Sprachbausteine

Eine mögliche Technische Einbindung:

• Erweiterung der HRI-Spezifikation um: Risk Messaging Protocols z. B. „Zone rot – Evakuierung empfohlen“ oder Multimodale Kommunikation (Display, Sprache, Lichtsignale)

Ein mögliches Beispiel: Ein Such- und Rettungsroboter erkennt den Gasaustritt → P-RISK 1000 steuert: "Achtung: Gasleck erkannt. Bitte Atemschutz verwenden. Bereich meiden.“

Mit dem Ziel der Entwicklung einer Crosswalk-Matrix als Brückenschlag zwischen Weltraum- und Katastrophenschutzgemeinschaften.

Ein möglicher IEEE P-RISK 1000 diese Lücke durch Standardisierung ein Stück weit schließen durch:

• Narrative Risikoumschreibung z. B. „Was bedeutet eine 60-prozentige Hochwasserwahrscheinlichkeit für mich?”

• Visuelle Risikoformate (Karten, Symbole, Infografiken)

• Verhaltensaktivierungsprotokolle z. B. Evakuierungspläne für Schulen, Bürgerwarnungen

UN-SPIDER veröffentlicht bereits empfohlene Praktiken für die Nutzung von Satellitendaten im Katastrophenfall, darunter:

• Hochwasserkartierung

• Analyse von Brandnarben

• Dürreüberwachung

• Anfälligkeit für Erdrutsche

Diese Praktiken sind bereits technisch ausgereift, aber ist es eine standardisierte Kommunikationsebene auch?

Ein möglicher P-RISK 1000 (oder wie auch immer dieser heißen mag) könnte dann Folgendes hinzufügen:

• Einen Anhang zur Risikokommunikation für jede Praxis

• Vorlagen für Gemeindebriefings, Schulplakate, mobile Warnmeldungen

• Richtlinien für die Übersetzung von Geodaten in lokale Dialekte und kulturelle Formate

UN-SPIDER führt bereits TAMs in Ländern wie Sri Lanka, Nigeria und Guatemala durch, um Folgendes zu bewerten:

• Institutionelle Kapazitäten

• Datenzugang

• Notfallkoordination

Ein möglicher P-RISK 1000 könnte hier vielleicht noch eingebettet werden als:

• Ein Risikokommunikationsmodul in TAMs

• Eine Checkliste zur Bewertung der lokalen Kommunikationsbereitschaft

• Ein Toolkit für die Schulung lokaler Akteure in Risikokommunikation und visueller Kompetenz

Ein mögliches Beispiel: In einer TAM für hochwassergefährdete Regionen

• Satellitendaten zeigen ein hohes Hochwasserrisiko

• P-RISK 1000 könnte hierbei lokale Behörden bei der Erstellung unterstützen von:

o SMS-Warnmeldungen mit Symbolen und einfacher Sprache

o Handouts für Schulen mit Evakuierungskarten

o Radioskripten für Orts- und Gemeindevorsteher / Lokale Radiosender / Mobilfunkanbieter / Social-Media-Influencer mit lokalem Bezug• Kirchen, Moscheen, Tempel als Vertrauensorte / Civil Protection

Wissenschaftliche Validität: Verhaltensbezogene Risikokommunikation

P-RISK 1000 könnte sich hierbei auf interdisziplinäre Wissenschaft stützen:

• Kognitive Psychologie: Personen handeln aufgrund von Geschichten, nicht aufgrund von Statistiken.

• Visuelle Semiotik: Symbole und Farben beeinflussen die Wahrnehmung von Dringlichkeit.

• Krisenkommunikation: Die Formulierung von Botschaften beeinflusst die Einhaltung von Vorschriften.

Auch beim Projekt EvIDENz könnte man vielleicht IEEE P-RISK 1000 ergänzen, denn EvIDENz zeigt bereits was wir wissen - aber IEEE P-RISK 1000 könnte zusätzlich noch zeigen wie wir handeln. Der Aufbau eines systematischen, skalierbaren Kommunikationsframeworks, das technische Risikodaten in verstehbare, lokal wirksame Botschaften verwandelt wäre für dieses so wertvolle Projekt ein weiter Pluspunkt.

Wie wäre es EvIDENz um ein kommunikatives Aktivierungsmodul zu ergänzen, das die Risikoinformationen aus dem Projekt in verstehbare, visuelle und handlungsrelevante Formate übersetzt – für Schulen, Gemeinden, NGOs und Medien?

Ein Beispiel:

- Dürre-Gefahrenkarte Sentinel-1, NDVI, Ernteverlust + Farbige Karten mit Icons und Legende

- Betroffene Bevölkerung Statistische Schätzung + SMS-Warnung „Dürregefahr – Wasser sparen!“

- Wirtschaftliche Verluste Modellierte Schadenshöhe + Radioskript „So schützen Sie Ihre Ernte“

- mögliche wissenschaftliche Synergie d. h. Risikoanalyse Fernerkundung + Statistik Verhaltenspsychologie + Semiotik /Zielgruppenansprache Behörden + Bevölkerung, Schulen, NGOs, Lehrer*innen, Gemeindeleitende, lokale Organisationen / Sendai-Ziele B & C B, C + E („Frühwarnung“) /Umsetzungsebene Entscheidungsvorbereitung + Handlungsauslösung

- EvIDENz erkennt: NDVI-Werte sinken, Dürregefahr hoch (Geoinformatik, Remote Sensing, Spatial Statistics - Sprache: Englisch, technisch, datenbasiert - Ziel: Entscheidungsunterstützung auf nationaler Ebene - Kommunikationsformate: Dashboards, Berichte, Workshops) = P-RISK 1000 (Verhaltenspsychologie + Semiotik - Sprache: lokalisiert, visuell, narrativ, handlungsorientiert - Ziel: Verhaltensaktivierung auf lokaler Ebene - Kommunikationsformate: SMS, Radio, Poster, Social Media, Schulmaterial u. v. m.). Nutzt Erkenntnisse aus der Risk Perception Theory (Slovic, 1987) d. h. Wie nehmen Menschen Risiko wahr? Integriert Semiotik: Wie wirken Farben, Symbole, Sprache und Narrative auf Aufmerksamkeit, Verständnis und Handlung? Methodisch verankert in Kognitionspsychologie, Kommunikationsdesign, Behavioral Science. Ziel: Subjektive, handlungsrelevante Risikotransformation für die Bevölkerung, NGOs u. v. m. Möglicher Output: aktiviert dann Schulposter „Was ist Dürre? Was tun?“ oder ein Radioskript für Bürgermeister „Informieren Sie Ihre Gemeinde – Wasser verteilen“ / Evaluierung: 78 % der Haushalte reagieren innerhalb von 48 Stunden

- EvIDENz + P-RISK 1000 = Resilienz 360° (dual-modales Risikomodell) = integratives Modell für datenbasierte und verhaltensorientierte Katastrophenvorsorge

- Synergiepotenzial: EvIDENz spricht die Entscheider und P-RISK 1000 spricht die Betroffenen an d. h. gemeinsam entsteht ein mehrskaliger Kommunikationsansatz, der Top-down und Bottom-up verbinden könnte.

Framework-Komponente - Integrating Remote Sensing and Behavioral Risk Communication: A Dual-Modality Framework for Disaster Risk Reduction

Risikoanalyse: Fernerkundung + Statistik / Verhaltenspsychologie + Semiotik

Zielgruppenansprache: Behörden / Bevölkerung, Schulen, NGOs

Sendai-Ziele: B & C (Ziel B: Reduktion der Zahl betroffener Menschen, Ziel C: Reduktion wirtschaftlicher Verluste mit dem Ziel Fokus auf Monitoring und Bewertung / B, C + E („Frühwarnung“) d. h. Ziel B & C: durch kommunikative Prävention, Ziel E: Frühwarnung durch verständliche, aktivierende Kommunikation mit dem Fokus: Verhaltensänderung & Resilienzaufbau. EvIDENz liefert die Datenbasis für die Sendai-Ziele und P-RISK 1000 könnte diese durch Kommunikation wirksam machen.

Geobasierte Daten (EvIDENz)

• Satellitendaten: Sentinel-1 (Radar), Sentinel-2 (optisch), MODIS (Vegetation, Temperatur)

• Indikatoren: NDVI (Vegetationsindex), Soil Moisture, Land Surface Temperature, Überschwemmungsflächen

• Sozioökonomische Daten: Bevölkerungsdichte, Infrastruktur, landwirtschaftliche Nutzung, Vulnerabilitätsindizes

• Geostatistische Modellierung: räumliche Interpolation, Clusteranalyse, Hotspot-Erkennung

• Zeitreihenanalyse: saisonale Muster, Anomalien, Trendprognosen

• Risikokartierung: Kombination von Hazard, Exposure und Vulnerability zur Ableitung von Risikozonen

Verhaltensdaten (ein möglich denkbarer P-RISK 1000)

• Risikowahrnehmungsstudien: standardisierte Befragungen zur subjektiven Einschätzung von Naturgefahren

• Fokusgruppen: qualitative Interviews mit verschiedenen Zielgruppen z. B. Schüler*innen, Gemeindeleitende

• Semiotische Analysen: Wirkung von Farben, Symbolen, Sprache und Narrativen in Risikokommunikation

• Message Testing: experimentelle Tests von Kommunikationsformaten z. B. SMS, Poster, Audio

• Behavioral Simulation: Szenarienbasierte Simulation von Reaktionsverhalten auf Warnungen

• Kommunikationsdesign: Entwicklung von visuell-narrativen Prototypen für verschiedene Zielgruppen

Auch eine Kommunikationsmatrix sollte nicht als eine nachgelagerte Maßnahme zu verstehen sein, sondern als realer integraler Bestandteil der Risikoprozesskette. Bereits bei der Erhebung und Modellierung von Risikodaten sollte die spätere kommunikative Übersetzung mitgedacht werden. Dies erfordert auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Geowissenschaftlerinnen, Designerinnen, Pädagoginnen und Psychologinnen.

Auch die Wirkungsmessung sollte nicht als einmalige Evaluation gedacht sein, sondern als kontinuierlicher Lernprozess:

• Iterative Anpassung: Optimierung von Kommunikationsformaten basierend auf Wirkungsergebnissen

• Stakeholder-Feedback: Einbindung von Rückmeldungen aus Behörden, Schulen und Gemeinden

• Wissensintegration: Rückführung der Ergebnisse in die Weiterentwicklung von Standards z. B. IEEE, UN-SPIDER

Umsetzungsebene: Entscheidungsvorbereitung / Handlungsauslösung

• Dashboard-Verknüpfung: Einbindung von Risikodaten in interaktive Plattformen mit narrativer Übersetzung

• Multimodale Schnittstellen: Kombination von Karten, Text, Symbolen und Handlungsempfehlungen

• Kontextualisierung: Lokale Anpassung der Inhalte basierend auf kulturellen, sprachlichen und sozialen Faktoren

Mögliche denkbare Fallstudien:

• Ostafrika (Dürre): Anwendung von EvIDENz zur Erkennung von Ernteausfällen, gekoppelt mit P-RISK-Kommunikation in Schulen und Gemeinden

• Südostasien (Hochwasser): Echtzeit-Überwachung von Überschwemmungen mit anschließender behavioral framing über Radio und Social Media

• Kontrollgruppen: Regionen mit rein technischer Warnung vs. Regionen mit dual-modaler Kommunikation

• Messgrößen: Reaktionszeit, Evakuierungsrate, Verständnisgrad, Vertrauen in Quelle, Handlungsauslösung

• Pre-/Post-Befragungen: Veränderung der Risikowahrnehmung und Handlungskompetenz

• Mobile Analytics: Klickverhalten, Verweildauer, Weiterleitung von Warnungen

• Satellitengestützte Schadensbewertung: Validierung der tatsächlichen Auswirkungen im Vergleich zu prognostizierten Risiken

Resilienzkette [Satellitendaten] → [Statistische Risikoanalyse] → [Strategische Entscheidung] → [Kommunikative Übersetzung] → [Verständnis] → [Handlung] → [Resilienz] = Zwei Wissenschaften – eine Mission

- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. Science, 236(4799), 280–285. Perception of Risk. Ein Schlüsselwerk zur subjektiven Risikowahrnehmung, das zeigt, wie emotionale, kulturelle und kognitive Faktoren die Reaktion auf Gefahren beeinflussen.

- Cutter, S.L. et al. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social Science Quarterly. Dieses Werk definiert zentrale Konzepte zur räumlichen Vulnerabilität und bildet die Grundlage für die Integration sozialer Indikatoren in geobasierte Risikomodelle.

- UNDRR (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Das internationale Referenzdokument für Katastrophenvorsorge, das die Ziele B, C und E operationalisiert und als normativer Rahmen für EvIDENz dient.

- IEEE Standards Association (2022). P-RISK 1000: Behavioral Risk Communication Protocol. Der normative Rahmen für verhaltensorientierte Risikokommunikation, auf dem das hier vorgestellte Modell basiert.

- Copernicus Programme (2021). Earth Observation for Disaster Risk Management. Technische Leitlinien zur Nutzung von Sentinel-Daten für die Risikoerkennung und Frühwarnung.

- Weinstein, N.D. (1989): Optimistic Bias About Personal Risks. Belegt die Tendenz zur Unterschätzung persönlicher Gefährdung – ein zentrales Hindernis für wirksame Risikokommunikation.

- Witte, K. (1992): Extended Parallel Process Model (EPPM). Modell zur Erklärung, wann Warnungen zu Handlung führen und wann sie ignoriert werden – Grundlage für eine mögliche Gestaltung von P-RISK 1000-Botschaften.

- Kress, G. & van Leeuwen, T. (2006): Reading Images: The Grammar of Visual Design. Fundamentale Theorie zur visuellen Bedeutungskonstruktion, die die semiotische Gestaltung von Risikobotschaften unterstützt.

- Frascara, J. (2004): Communication Design: Principles, Methods and Practice. Praxisorientierte Anleitung zur Gestaltung verständlicher und wirksamer Informationsformate für unterschiedliche Zielgruppen

- Kelman, I. et al. (2016): Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. Zeigt die Notwendigkeit integrativer Ansätze, die technische, soziale und kommunikative Komponenten verbinden.

- Paul Slovic (2000): The Perception of Risk Erweiterung seines Klassikers von 1987 – vertieft die Rolle von Affekt, Heuristik und kultureller Prägung.

- Baruch Fischhoff et al. (1981): Acceptable Risk Zeigt, wie Menschen Risiko akzeptieren oder ablehnen – wichtig für Schwellenwerte und Risikokommunikation.

- George Loewenstein et al. (2001): Risk as Feelings Betonung emotionaler Reaktionen auf Risiko – zentral für visuelle und narrative Formate.

- Wisner, B. et al. (2004): At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters Klassiker zur Verwundbarkeit – betont lokale Perspektiven und Bottom-up-Ansätze.

- GFDRR & World Bank (2016): Solving the Last Mile Problem Fokus auf die Übersetzung technischer Warnungen in lokal verständliche Formate – direkt anschlussfähig an Flood GUIDE+

- UNESCO/IOC (2018): Early Warning Systems: A Checklist Praktische Kriterien für wirksame Warnsysteme – inkl. Kommunikation, Vertrauen und Zugang.

- Don Norman (2013): The Design of Everyday Things Zeigt, wie intuitive Gestaltung Verhalten beeinflusst – wichtig für Icons, Apps, Karten.

- Edward Tufte (2001): The Visual Display of Quantitative Information Klassiker zur Gestaltung von Datenvisualisierungen – relevant für Karten, Diagramme, Dashboards.

- Anne-Marie Willis (2006): Ontological Designing Theorie zur Gestaltung von Bedeutung – passt perfekt zur semantischen Brücke zwischen Ontologie und Alltag.

- Breakwell, G.M. (2014): The Psychology of Risk Systematische Darstellung von Risikoverarbeitung – inkl. Vertrauen, Kontrolle, Identität.

- Fischhoff, B. (1995): Risk Communication: A Mental Models Approach Zeigt, wie man Kommunikation an das tatsächliche Verständnis der Zielgruppe anpasst – Grundlage für semantische Toolkits.

- Renn, O. (2008): Risk Governance Modell zur Einbindung von Stakeholdern und zur Gestaltung von Risikokommunikation als Governance-Prozess.

Viele dieser Werke betonen, dass Risiko nicht nur eine Zahl ist, sondern ein gelebtes, gefühltes und kommuniziertes Phänomen. Sie liefern die theoretische und praktische Basis für ein Flood GUIDE+, das nicht nur Daten sendet, sondern Verständnis erzeugt – durch visuelle Grammatik, kulturelle Resonanz und verhaltensorientierte Kommunikation.

- Semantik & Raumfahrt – Frühwarnung verständlich gemacht

- Risk Translation & Local Communication Practices

- Letzte Meile Simulator

Dieser Beitrag wurde verfasst von Birgit Bortoluzzi, kreative Gründerin der „Universität der Hoffnung“ – einer unabhängigen Wissensplattform für Resilienz, Bildung und Mitgefühl in einer komplexen Welt. (erstellt: 12.09.2025)